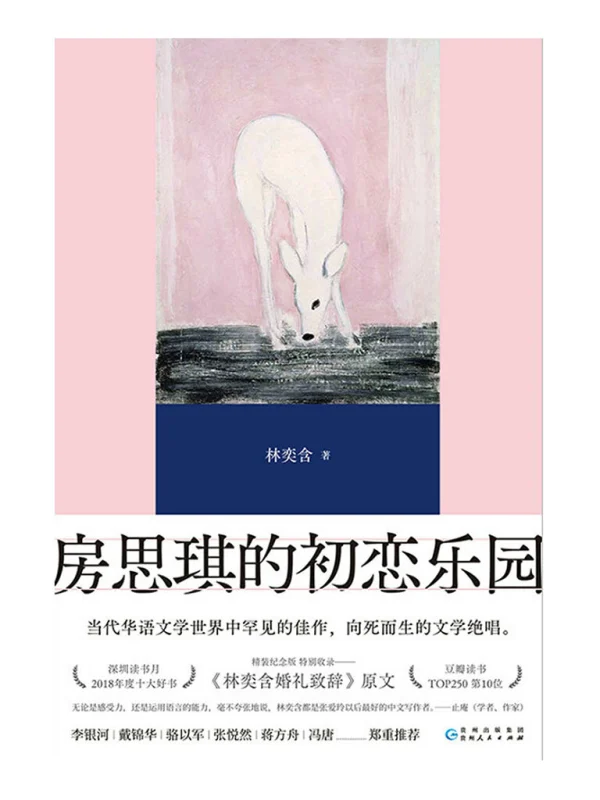

小說–房思琪的初戀樂園–房思琪的初恋乐园

咒法解禁!! 漫畫

漫畫–克拉克沃克帝國–克拉克沃克帝国

史評 洛麗塔,不洛麗塔:二十終身紀的小姑娘遇險記

伴月聽着魯魯修彈吉他

張亦絢

午夜別出門

(青島三大學新索邦電影及聽見電工所學士。隨意女作家)

《房思琪的單相思天府之國》是一份領有非正規性的珍重寫。讓我先將穿插概要如下:

君若求死 吾亦予之

……已婚補教民辦教師李國華五十歲了,誘姦十三歲的房思琪前頭,田學徒的涉世已很多謀善算者。在頭條性侵五年後,與思琪情同雙胞的劉怡婷,收到警局通牒,去帶到神志不清被否定瘋了的思琪。由此思琪的日記,怡婷得悉思琪五年中的所見所思。五歲首始,嫁入錢家的伊紋,是大姑娘的忘年之契,但在李國華的用計下,將其“文學保姆”的處所,讓開給李國華。二十餘歲的她,是男子漢家暴的默然遇害者,如此意志薄弱者的女長輩,瓜熟蒂落姑娘弔詭的保衛者。在思琪與伊紋之間,是那種“不幸的毫無二致”。即便伊紋的眷注,是思琪的一線生機,但在李國華對思琪的暴力加深過後,終究既成援助。伊紋勉怡婷不忘房思琪之痛─縱使不知內情的大家,恭敬李國華照例,並將房思琪瘋掉一事,歸咎於伊紋讓她倆“讀太多文藝”。

這番內容梗概,未必能彰顯謄寫奇麗之處,但已暴露不少頗堪觀賞的謎察覺。以上我將把論說本位,身處文藝賣弄上:

奸主旨永不乏人理睬。歌德、納博科夫或哈代 [1] ,我們都決不能說,改革家沒揭示青娥在年級、級別與文化上所處的三重偏袒等。只是要將小姑娘不僅僅乃是苦命人,也是具不比視野的社會成員,數據仍未竟全功。童妮·摩裡森 [2] 在回眸《最藍的雙眼》的著述時,就稱在一九六五年,粗魯受害者仍是“四顧無人聞問的羣體”,而最小挑戰,乃是將受暴故事以“少女們自身─的出發點揭出” [3] 。此處“私有”兩字是斷點。不許說納博科夫不視洛麗塔爲私家─無以復加若以“給予省力化深與性命”的格量之,《洛麗塔》仍屬鎩羽高於告捷之作。也說是在這個查看向度上,《房思琪的三角戀愛樂土》操着墨房思琪的文學情意─以此有挑戰性,但不致於有普遍性的霸道予特質─霸道被視爲此作,不值顯著之處。

開局 點 滿 魅力值 百科

除此而外還有幾點是我想指明來的。首次,作家壞負責了性武力依存者的“措辭(時)差”特性。思琪首位訴,用的是“……我跟李愚直在總共……”─避談金剛努目。怡婷想成兩情相悅的小三劇,報之以“你好黑心”。這個“說話不許承載經驗基本點”的含糊特質,誘致思琪與小我及他人聯絡的穿梭折。閒書辦理光潔。但,更理想的是,思琪在己獨語跟與有害者對質的流程中,嚴厲重後進,一逐句追上對她無與倫比有利的“談話差”,用到的甭百分之百力排衆議,然以“對手(先生)的語言”反戈一擊之。留心的觀衆羣會覺察,這番語言馬拉松,思琪是從鳴槍時的鎮定始,一同等比兼程─盡此番衝刺,我輩讀來心酸。這決不淡出現實的智跳錶,毋寧說逾死地逼出的才能狂飆。不過,武力是對“語言與智識靈通”的一律推翻。思琪雖有“反將一軍”的陋習,但彬不敵粗裡粗氣。

致命互換漫畫

伯仲,在安排人物與仿點,筆者林奕含也有可能淡然的老成。這在筆走性事上是普遍功能─在本篇中,功能尤其繁雜。本事發生在一期誇誇談“愛”的語境中,李國華“說愛如佈道”,其沾沾自喜,想必偶會令人不耐。然而這卻是姦淫的任重而道遠一環。肌體進擊殺人體,姦污者“諄諄教誨”,則宛如殺人品的現場機播。隨便仙女的文藝渴從何而來,好像一些對德育或無可非議的早熟傾心,有先見的社會,自來持護,而非扼害。李國華固然是富態地應用文學,回味也令人擔憂,但對文藝的隸屬齊更爲腥食慾這一層,也韞動感和平。─這固疾是歷史性的。思琪反躬自省,謂本身有對說話“最下第的死心”。語涉自辱,卻也是存在萌芽。思琪尚未從涉嫌中出走,但此節仍爲暮色。伊紋說思琪“愛失禁”,也頗值思念。失禁溯其源,與靈魂瓜葛情同手足。失禁般是肛肋間肌失靈,人辦不到以己力限制肢體,也是真身更佔優勢的來去。思琪的家中,對性不惟抑制,甚至深重到不認存在。童稚的範型絲絲縷縷“到底機械手”。野蠻在此起,妞形骸形狀恍若被高擡聚焦,亡命之徒讚頌的尤爲非體具有,除暴力,可說亦然對肌體擁有的二次否定。邏輯推到最,去性化規訓後代的家庭,與“奪處爲快”的奸,彷彿對立,事實上原原本本兩端。寫稿人無影無蹤應用統整性的神態,反以文學的層次與密匝匝,割除人物自成一格、漫溢好好兒的談話質素─偶發性任其謬妄,間或看上習用。這是閒書寫頻度參天,也最搦戰讀者羣的風致手法。

思琪回溯小我誤信李國華時說:“……不寬解,解繳咱們自信一番同意整篇地背《長恨歌》的人。”對文藝明瞭者,對這妖媚天真爛漫的高亢,必不眼生。可是,這隻表春姑娘隨風轉舵幾無、被反智少壯文藝所誤、還在“以半吊子爲卑鄙”嗎?起句爲“漢皇重色思傾國”的《長恨歌》消亡,理由應不限於其命名篇。能對沙皇說不者寡,楊妃子的“漲”,與小娘子權益更不關連。妃與王的舊情口碑載道,除非如李國華之流東門做可汗,瞞社會以孩子家爲禁臠。此詩有四段,次段中“情意女王”楊貴妃即慘死,是歌頌或譏笑,也抱有詭秘。思琪是生吞活剝字句之美?照舊在有能力做典新詮前就已早夭成供?小說來典鑲嵌,難免是賣弄風華,它再有如虛構的文書大展,清一時一地青娥所不無的學問(反)兵源,有聊是奮發先大軍?稍事是論預繳械?“對文學的尋找扳平也是逃入羈繫氣象的一種畫地自限” [4] ─寧喬艾玲在總結文學少女時,已直指鎖鑰。思琪怡婷會在成長指導下分湯圓給無家可歸者,鄰里也相互聘,確定不全通用電子學中短小糾合的傳教。不過,組織性其餘幽閉,亟須從沉思的泛開放其一強度覷。

小說中的張內,引入“嫁農婦”一線,似與誘姦無涉。但她不甘落後女郎嫁打人的錢一維,還引見伊紋嫁錢家─此人清醒,與幫李國華控管姦污桃李的蔡良,可有一比。姑子距婚配計劃軍尚遠,但“不嫁二流”的察覺模樣已罩頂。“必嫁”會帶來各樣國別壓制,老街舊鄰“以鄰爲壑”之“助”,更近“爲虎添翼”。少女“從開放到文學,從文藝再到被文藝化身以雞姦形象軟禁”的連綿,最早的封閉初見端倪較少,但或者有。失魚米之鄉篇開篇寫住七樓,下接“跳下來”安又怎─這是關閉創痛。

末,儘管“既難且虐”,閒書仍能以極度大方的法橫衝直闖觀衆羣良心柔軟處。反覆讀到“只要老姐兒能用莎士比亞擦眼淚……”處,我必涕零。難言的機密,在編著事上,都即“開山爺老大娘賞飯吃”。這是層層的實心實意之味。